近日,js555888金沙老品牌秦晓梁教授课题组的一项新研究登上了Cell Press官网头条,在Cell姊妹刊《One Earth》(五年影响因子19.2)上发表了题为“Long-term climate warming substantially reduces global soil microbial richness”的研究论文。该论文以js555888金沙老品牌为第一完成单位,秦晓梁教授为通讯作者,博士生党朋飞为第一作者。研究系统揭示了长期气候变暖对全球尺度土壤微生物多样性的显著负效应,并指出其对土壤氮循环功能的重要影响。同时,该研究明确了温度、降水及土壤养分等关键环境因子在调控微生物响应过程中的作用,为气候变化背景下不同生态系统的微生物保护与综合管理提供了科学依据。此项成果是课题组继在《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表论文“Long-term climate warming weakens positive plant biomass responses globally”之后取得的又一重要进展。

图1文章首页

土壤微生物是陆地生态系统中碳与养分循环的核心驱动者,在调节生态系统功能及气候反馈机制中发挥着不可替代的作用。尽管《巴黎协定》为全球温升幅度设定了明确目标,但IPCC最新报告指出,实现该目标仍面临严峻挑战。长期以来,土壤微生物群落在全球尺度上如何响应气候变暖仍属“黑箱”,缺乏系统性认知。本研究首次在全局尺度上明确证实,长期气候变暖会显著降低土壤微生物的物种丰富度(即多样性),从而在“气候变暖”与“微生物多样性丧失”这两个关键变量之间建立起直接、定量的科学联系。

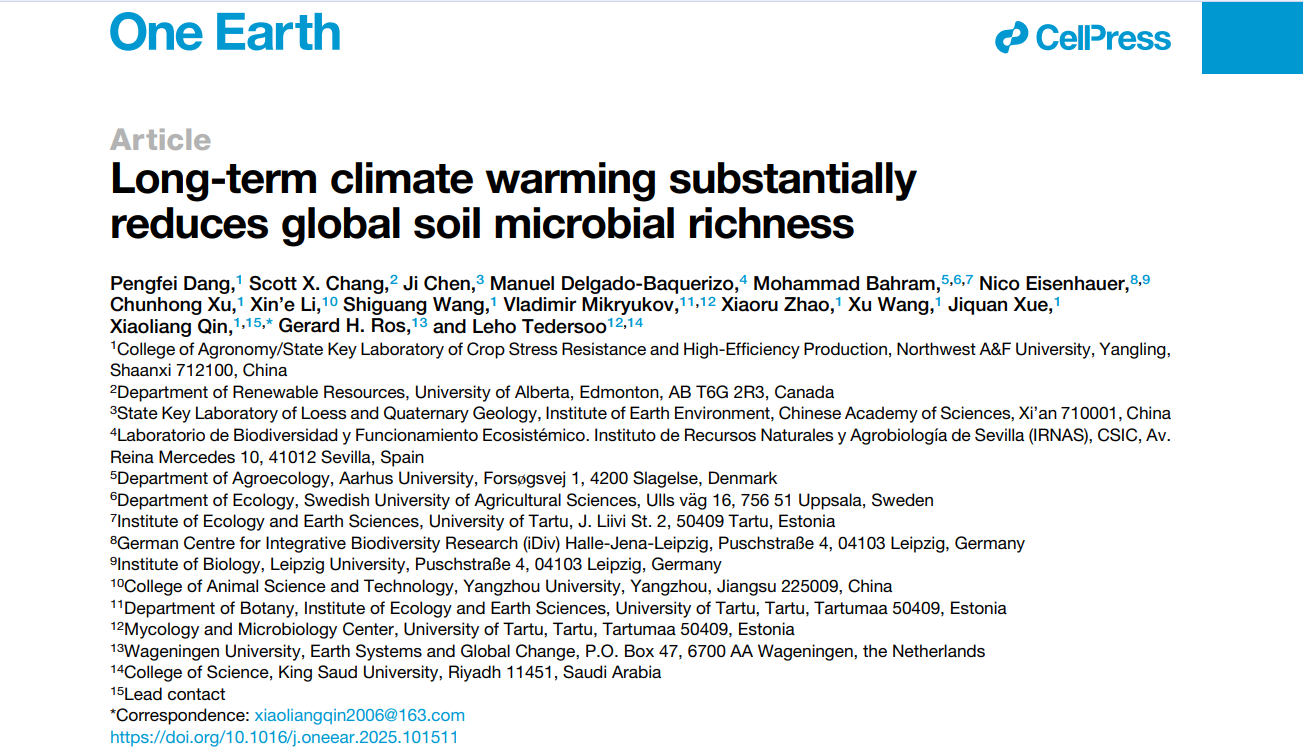

图2 样点的全球分布

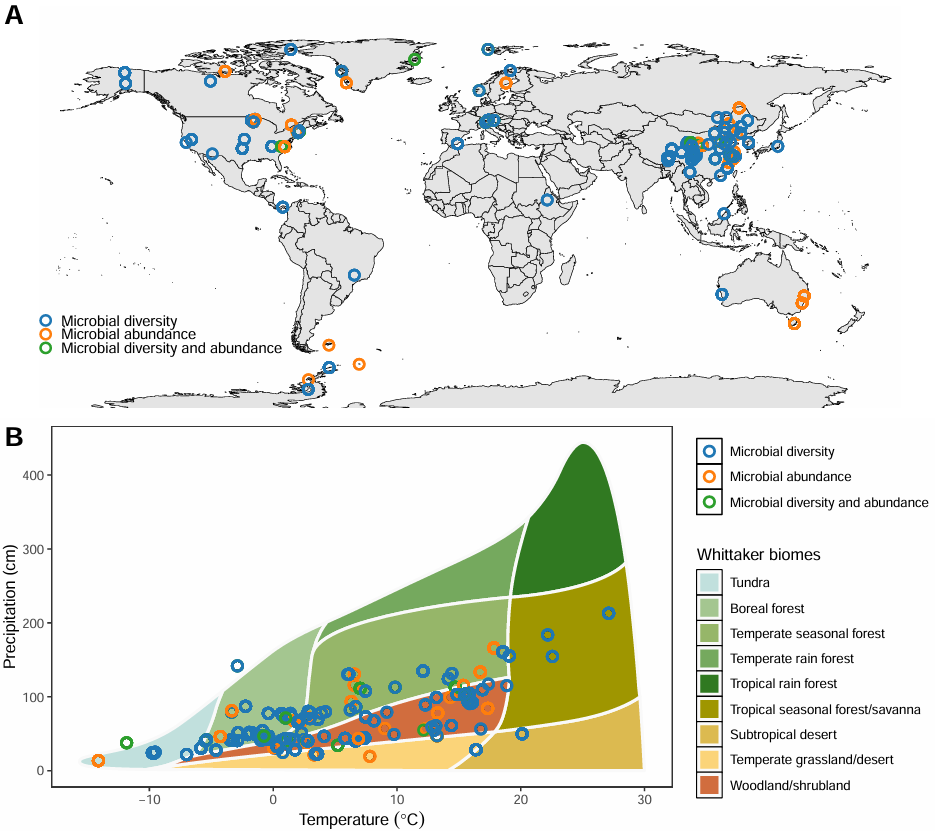

基于全球192个增温试验的2,786对观测数据,系统评估了气候变暖对土壤细菌与真菌多样性和丰度的影响。研究发现,气候变暖显著加剧全球生态系统土壤微生物多样性的丧失,变暖显著降低了土壤真菌丰富度,但对细菌丰富度及细菌和真菌的Shannon指数无显著影响。变暖显著减少了AOA和AOB的基因丰度,同时显著增加了细菌、真菌、nirK、nirS和nosZ的基因丰度。微生物主导着土壤中的氮转化(如固氮、硝化、反硝化)。功能改变可能影响植物可吸收氮素的供应,从而影响植物生长和农业生产力。同时,可能加剧温室气体氧化亚氮的排放,形成正反馈,进一步加剧气候变化。

图3 气候变暖对土壤微生物多样性和丰度的影响

该研究将宏观的“气候变暖导致多样性下降”细化成了一份可操作的“风险管理与保护指南”,精准定位了土壤微生物多样性在气候变暖下最脆弱的环节和受保护的条件,区分了细菌和真菌的“软肋”。研究发现,土壤细菌丰富度与海拔和全氮显著相关,真菌丰富度主要受碳氮比影响。土壤细菌和真菌丰富度在增温幅度大、持续时间长、pH较高和土层较深的条件下下降更显著,而较高的降水、有机碳含量、海拔和氮素供应则缓解了这一影响。年均气温超过10°C时,增温对微生物丰富度的负面效应更强。类似于土壤微生物丰富度,Shannon多样性对增温的响应同样受到增温幅度和氮素有效性等关键环境因子的调节。

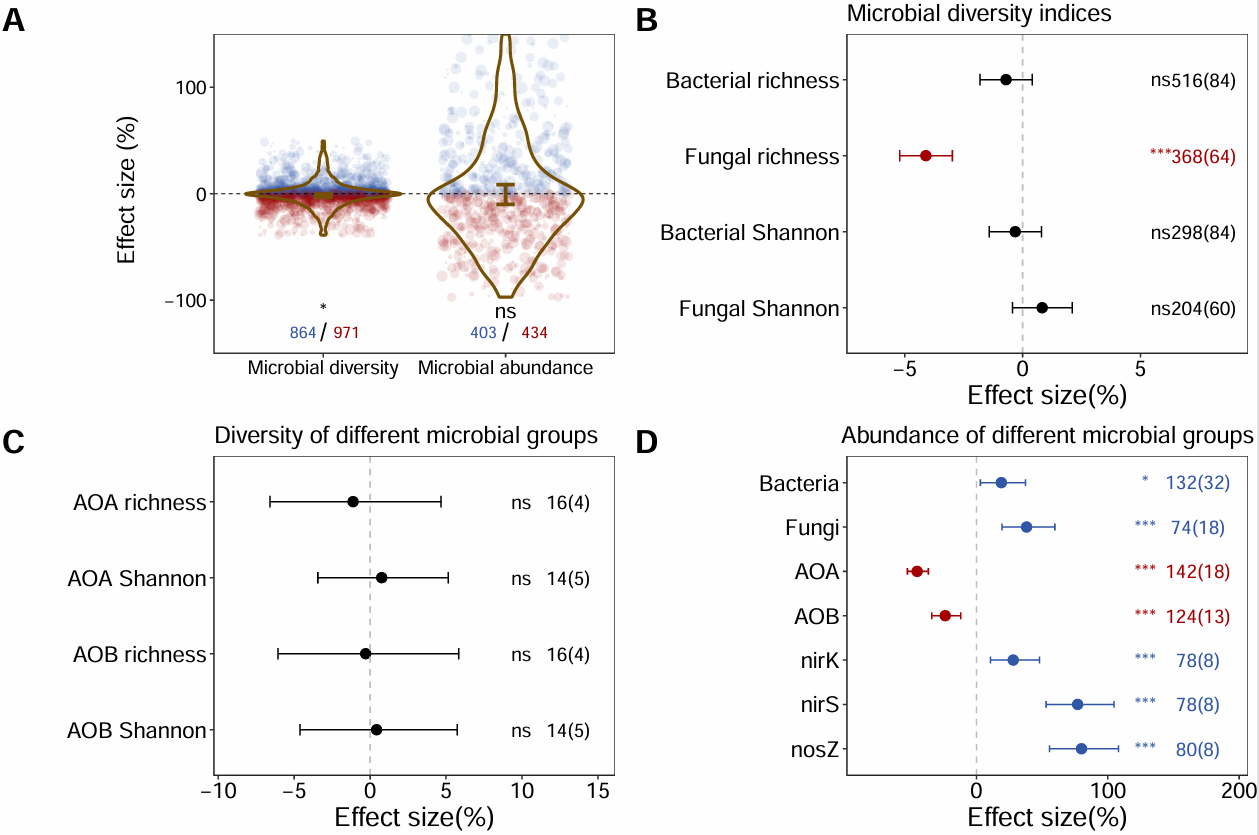

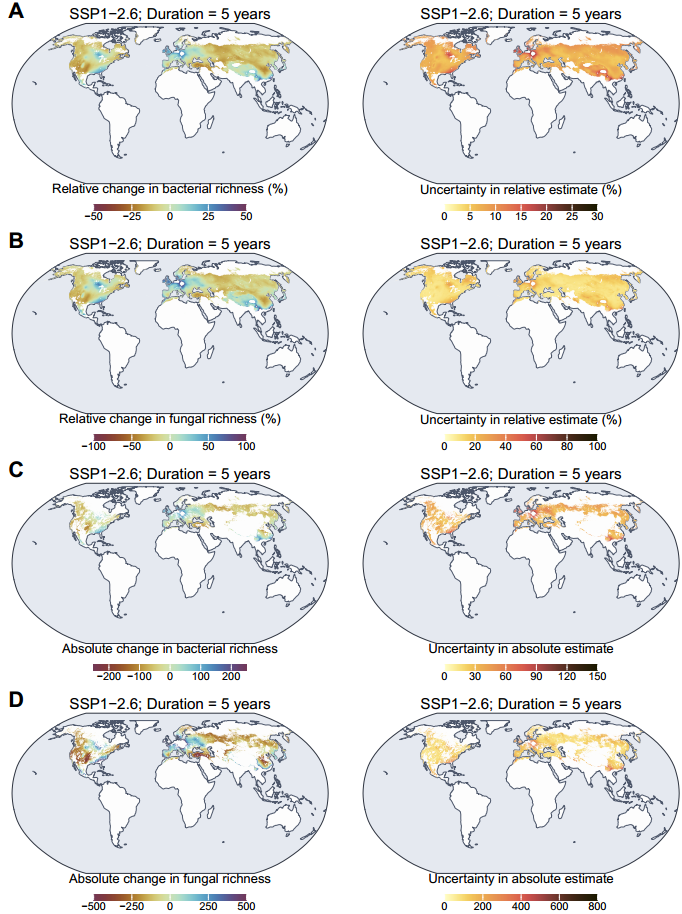

图4 气候变暖在未来全球变化情景(SSP1-2.6,持续至2100年;SSP为共享社会经济路径)下对全球土壤微生物丰富度相对变化与绝对变化的影响。

本研究预测了气候变暖和潜在变化,将“气候变暖”这个抽象概念,转化为具体的时间表、具体的数字和具体的地图,在SSP1-2.6情景下,气候变暖导致土壤细菌丰富度在1年和5年后分别下降2.8%和6.7%,土壤真菌丰富度分别下降4.0%和8.9%。研究明确指出了中亚和南美洲西部是微生物多样性下降的“重灾区”,其土壤微生物多样性下降最为明显,而我国青藏高原、西欧和南美洲东部则略有上升。

研究结果使决策者和公众能够更直观地理解危机的紧迫性, 微生物多样性的下降不是单纯的物种损失,它直接意味着土壤肥力、养分循环、碳储存等支撑人类生存的生态系统功能面临被“重塑与潜在削弱”的风险,最终威胁到粮食安全和气候稳定。在未来全球生态系统管理中加强微生物多样性保护与提升生态系统生态适应性策略制定的紧迫性与必要性,同时必须将维护土壤微生物多样性置于农田管理的核心位置,“减缓”与“适应”必须协同推进,培育健康、多样的土壤微生物群落,从而夯实土壤肥力与生态系统功能的基础,实现农业的双赢发展。

加拿大阿尔伯塔大学Scott X. Chang教授、中科院地环所陈骥研究员、西班牙塞维利亚自然资源和农业生物学研究所Manuel Delgado-Baquerizo教授、德国综合生物多样性研究中心Nico Eisenhauer教授、扬州大学李新娥副教授、荷兰瓦赫宁根大学Gerard H. Ros研究员、爱沙尼亚塔尔图大学Vladimir Mikryukov、Mohammad Bahram、Leho Tedersoo教授、金沙官网薛吉全教授、硕士生许春红、汪石光、本科生赵晓茹、王旭等参与了研究。相关工作得到了国家自然科学基金(32071980, 31701384)资助。

论文链接:https://www.cell.com/one-earth/abstract/S2590-3322(25)00291-X

编辑:郭超

终审:吴清华

版权所有 js555888金沙(Macau)老品牌-Latest Official Website 我们的位置 您好,您是第位访客